�@

�@ �@

�@ |

|

�@ |

|

||

�̎����� |

||

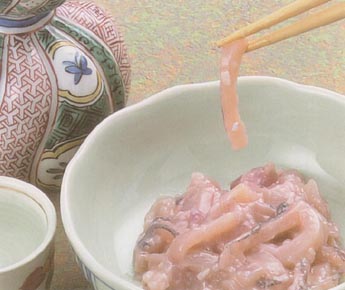

| �~�� �������S���c���h�A���q�S�ʓ�̕ӂɎY���B �Õ��y�L�c�{�ɂ��x���̎Y�ɗB ���~���͑�����S��]�䑺�ɎY���B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�V�ґ��͕��y�L��� |

||

| ���c���~���͖k���Ƃ��R�p�Ƃ��Ē��� ���邱�Ƃ����サ���̂ŁA�����n�� �̉Ɩ��ɕK���j�O�����͔|�����߂��B �k���Ƃ̖ŖS��̎�́A��t�A��v�� �Ƒ����Ă��m���̓@��ɂ͕K���~�� ���͂��Ɖ]���K���͖Y���ꂸ�� �ߔN�ɂ܂ŋy�̂ł���B �Q�Ό��̐������A���c���h�� �ʉ߂��閈�ɋ����̉�䓂Ƃ��ĉӏ� ���߂��̂͏��c�����Y���h���~���� �������B |

|

| �� �����ɎR���z�������̏��c���ƎR���������p�S�̏��c���~���͔����R�[�ɂ͂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ� ���ł������B ���c���~���̖���������Ɏ����������͎��ɓ��얋�{�̉������̍�����ł���B �k���Ƃ̈╗����z���ׂ����̂́A�͂��Ɏ��h���~���ʂł����āA���ꂪ�㉺�̗��q�ɏ�������邱�Ƃ� �Ȃ����B |

|

�����镍�߂̔~���݂̂ł́A���� �̎��v�ɉ������ʂ̂ŕ������� �̍��A�O��̈ꏤ�l���b�㉜�H�� �Y�n�ɔ~���̔��o�ɍs�����B �ߔN�Ɏ���Ă͏x���n������I�B ���ʂ̎Y�n�ɂ܂ł����̍w���͂� �y�ڂ��A�O�쑺�̐����ƁA�R�s�A �R�݁A�ے��A�ۃC�A���̑��\���� �ɂ�萻������ď��c���s��ɏ� ���A�S���e�n����W�܂����~���� ���c���~���̖����݂��čĂт��� ���Y�n�ɋт�����̂ł���B |

| �O�쑺�Ő������ƂƂ��Ă����͉̂i������`���Ă����B �ߗ��͑S���p����������A���̕��Ƃ̔~���A��̒Е��Ƃ͒����̐i���𗈂��A���q�ɋ������Ă����~���� �@���͍X�ɊC�O�Ɍ����ėA�o����Ɏ������̂ŕč��y�z���̓��m�l�͉�������B�~���ɂ��āA�g�ً̈��� ������o���ʂƂ܂ʼn]���Ă���B �O�쉖���Ǝ҂Ɉ�v����^�����݂̂Ȃ炸�A���c���~���̞����̖����������̂ł���B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�O�H����(�吳15�N�P���P�����s)��蔲�� �~�͒����̌��Y�ŁA�킪���ɂ͌Ñ�ɒ�������n�������ƌ����Ă��邪�A�~���͂킪���̓��Y�ł���B �_���̐H�i�Ƃ��Đ��m�Ƀs�N���X�A�����Ɋ��~�A���~�Ȃǂ����邪��������~���ɂ͋y�Ȃ��B ���C�����G�I�тŖ펟�Y���q�� �@�@�@�@�~�Ђ��̖����ƂĂ�Ƃߏ� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����_�����ė��l����� �Ɖr��ł��邪�A�������~���ƂȂ�ƁA�܂����c���ƒN�����l����B |

| ���c���Ŕ~����������悤�ɂȂ����� �͖k�����ȗ��̂��Ɖ]���A�n�߂͌R�p �ɋ����邽�߂ł��������A���쎞��ɓ� ��ƁA�����z���̗��l�����������₵�A �ٓ��̕��s��h�����߂Ɏg�p����悤�� �Ȃ�A�_���Ȃǂ͗���т̐��������Ȃ� ����~�������͌������Ȃ������Ɖ]�����A ���̑����R�H�ł͌��Ɋ܂�ő��𐁂��o ���A��������Ċ���Ƃ��Ƃ��]�� �ꂽ���̂������B |

|

| ���c�����獑�{�ÁA��{�ւ����Đ��È�т̊C�݂ɉ��c�����������ƁA���c���Y�̔~���������A�j�������A �g�Ȃ�̂悩�������Ƃ��Ƃ����̔��B�����������A��S�]�N�قǑO�ɑ�v�ێ������o�����Ƃ��Ď��h�� �����͂��߂Ă���A���c�����L�̎��h���~�����ł����������B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���c���s����蔲�� |

| ���{�Â����{�ɂ��������È�тɂ͒Е��Ǝ҂̘V�܂��������݂���B ���̒n��͐́A���c���h���A���̕��ƂƂ��ĒЕ�������ɂȂ����Ƃ����A�����Q�V�N�ɂ͑O��Е��g�� �i���݂̏Ó�Е��H�Ƒg���j���g�D����Ă���B |

|

���c���E�O��i�O�H���j�̔~���͑]�� �̔~��Ђ������̂ŁA�k�����ȗ� �R�p�ɗp�����A���쎞��ɂ͎Q�� ���̕��m�┠���z���̗��l�̓y�Y �ɁA�܂��A�ٓ��Ȃǂ̕��s�h�~�p�� ���ďd��Ɏg�p���ꂽ�B �����A���I�푈�̍ۂɂ���ʂɌR�[ ����A�����B�̑�A�ɂ�������{�R�� �`���a���s���ɂ��̖���ɂ�萔�S�A ����̖����~�����Ƃ����L�^������B |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����M���n��Y�Ɣq����� |

| �@ | �g�b�v>> |

�y���������W���z |

| �@ | �g�b�v>> |

|

|

|

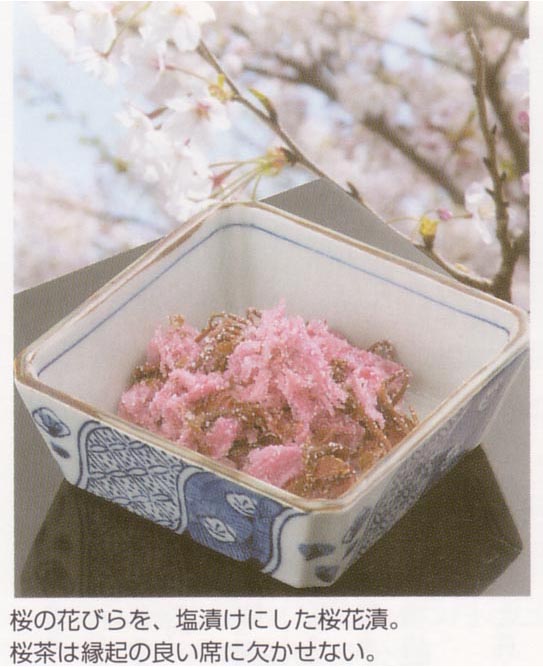

�j���̐Ȃō����⍩�z�����o��̂͂Ȃ�? ���[�⌋�����Ȃǂ̌c���ł́A�悭����(�ԓ��A����)�⍩�z�����p�����܂��B �����Ȃǂ̂������g��Ȃ��̂́A�u����������v�u���ԁv�u���X������v�Ƃ��������t�ɒʂ���Ƃ���邽�߁B �₩�ȍ�����A�u��ԁv�ɒʂ��鍩�z�����œK�Ƃ���܂��B ���ł��A���͂��߂ł������̂̏ے��Ƃ�����܂����A�]�ˎ���̎n�ߍ��܂ł́A�t�ɉ��N���������̂Ƃ���A�����ǂ��납���̋G�߂Ɍ������������邱�Ǝ��̂���������ꍇ�������������ł��B ����́A���͍炢���炷���U���Ă��܂��u�U��}���v���Ƃ�A�U�����Ԃ������F�Ă��܂����Ƃ��u�S�ς��v�ƂƂ炦������ȂƂ��B �܂������t�Ɉڂ�ς���Ă��܂��Ȃ�āA�ʔ����ł��ˁB ���̉Ԃ�t�̉����͂ǂ�Ȏ�ނ̍��Ȃ�? �Ԃ����邾���ł͂Ȃ��A���݂�����Ȃǂ̐H�p�ɂ��������B �܂����̗t�̉��ׂ��́A�Y�т����Ȃ��_�炩�ŐH�ׂ₷���A�哇���̎�t����Ɏg���܂��B �t�����n���邽�߂ɍ͔|�������́A��ʂɌ�����悤�Ȕw��̍����ł͂Ȃ��A���n���₷���悤�l�̔w��قǂō͔|����Ă���Ƃ��B ���̗t�Ɠ��̊Â�����́A�N�}�����Ƃ������萬���ŁA���Ђ��ɂ��邱�ƂŔ������A����ɔ����čR�ۍ�p�����܂������ł��B �ԒЂ��́A���F�⍁�肪�悭�A�`���������肵�Ă��锪�������œK�Ƃ���A���Ɋ֎R�Ƃ����i�킪�����g���Ă��܂��B �����炫�̂Ƃ����E�ݎ��A���H����܂��B ���̗t�ƉԁA�H���̂ɍœK�Ȃ͕̂ʂ̕i�킾������ł��ˁB |

|

| �@ | �g�b�v>> |

|

|

�@�����h(����)�̗��j�E�R�� �����암����A�~�����}�[�A�q�}�����ɂ����Ă����Y�ŁA�L���A�W�A�̉��ђn��ɕ��z���Ă��܂��B ���{�ւ͔��ɌÂ��ɓn�����A�e�n�Ɏ������Ă��܂����B �e�n�̓ꕶ����̈�Ղ��炵���̎���̏o�y�Ⴊ����܂��B ��������ɂ͂��łɍ��h��Ƃ��č͔|���n�܂��Ă��܂����B �@�����h(����)�̓��m�� �@�������̖��O�̗R�� �����A�O������Ɉ�l�̏��N���I���ނ��ڂ�H�ׂĂЂǂ��H���łɂȂ�܂����B �����ŗ��̖��オ�u���čs�����t��^�����Ƃ��떽���h���������ł��B ���̗t���u���h�v(����)�Ɩ��t���A�ȗ��A����I�̓ł��������̂Ƃ��ďd�p�����悤�ɂȂ�܂����B �@���~�����͂Ȃ��Ԃ��Ȃ�? �Ԃ����̐Ԃ��F�f�̓V�\�j���ƌĂڂ�Ă��܂����A���̃V�\�j���͎_�Ɣ������ĐԐF�ɔ��F���鐫��������A��������܂����p�����̂��~�����ł��B �~�����ɂ̓N�G���_����ʂɊ܂܂�Ă��āA���̃N�G���_�ƃV�\�j���������������Ĕ������Ԃ��F�ɂȂ�̂ł��B �@���䂩�� �~�����Ƃ�������ɒЂ��邩�A���Ђ��ɂ����Ԃ����̗t�����������A�ׂ�������ŕ����ɂ��������̂ł��B �Ӄ������ɂ���Ƃ��������A�H�~�����i�����A���s���悭�Ȃ�ƌ����Ă��܂��B �ꌹ�́A�����̐F�̎��F���u��(�䂩��)�̐F�v�ƌĂ��ƂɗR�����܂��B �Í��W�Ɂu���̈�{���ɕ�����̑��͊F���炠�͂ꂼ�ƌ���v�Ƃ����ǂݐl�m�炸�̉̂�����A���̉̂��率�F�́u���̐F�v�ƌ��������ɂȂ��������ł��B �@�����h(����)�̉h�{�E���\ �����́A�Ԃ��A���g�V�A���n�F�f(�V�\�j��)�̗L�閳���ɂ���āA�Ԃ����n�Ɛ����n�ɕ������܂����A�J���`�����Ԃ����ɏ��Ȃ��ق��́A�����ƐԂ����̐����͎��Ă��܂��B �h�{���������̂͐����A���������̂͋t�ɐԂ����̕����ƌ����Ă��܂��B �r�^�~���ށA�~�l�����ނ𑽂��܂݁A���萬���Ƃ̑�����ʂŌÂ������p�Ƃ��čL���p�����Ă��܂����B ���J���`������ʂɊ܂܂��ق��A�r�^�~��B�Q�̂���B1,B2,B6�A�r�^�~��C,E,K�������A�i�C�A�V�����܂݂܂��B �J���V�E�����L�x�Ȃق��A�S�A�J���E���A�}�O�l�V�E���A�����Ȃǂ��L�x�B�l�̂ɕK�v�Ȑ������قƂ�NJ܂܂�Ă���ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��ł��傤�B �]���惊�悭�m���Ă���E�ہA�h����p�̂ق��A�ُ�ɓ����Ă����Ɖu�J�𐳏�ɂ��ǂ����������邱�Ƃ��ŋ߂̌����ɂ��킩���Ă��āA�A�����M�[�}�����ʂ����҂ł���Ƃ���Ă��܂��B �@�������M�[�}�� �����ɂ́A�̓���EPA�ɕω����郿�[���m�����_���܂܂�Ă��܂��B EPA�ɂ͖Ɖu�𐳏�ɂ���͂��炫������A�A�g�s�[���畆���A�ԕ��ǂȂǂ̃A�����M�[�Ǐ���ɘa���Ă������ʂ������܂��B �@���E�ی��ʂƐH�~���i �����̓Ɠ��̍��萬���́A�y�����A���f�q�h����l���A�s�l���Ȃǂł��B �Ȃ��ł������̔����ȏ���߂�y�����A���f�q�h�̓V�\�A���f�q�h�Ƃ��Ă�A�����R�ۍ�p�E�h�����ʂ�����܂��B �h�g�̂܂◿���̂����炢�A�Ɍ������Ȃ��̂͂��̂��߂ł��B �H���ł�\�h����ق��A�����y�f�̕���𑣂��A�q�~�i�����Ĉ݂̒��q�𐮂����p������܂��B �@���K���̗}�� �����ɂ̓��J���`�����L�x�Ɋ܂܂�A���̗ʂ͖�̒��ł��g�b�v�N���X�ŁA�ɂ�Ƃقړ����x�A���ڂ����10�{�ȏ������܂��B ���J���`���͑̓��Ńr�^�~��A�ɕς��A���܁A���܁A�S����畆��ی삵�A��R�J���������铭��������܂��B �R�_����p���������\�h��V���\�h�Ɍ��ʂ̍����h�{�����ł��B �����ɂ̓r�^�~��C���L�x�ŁA�r�^�~��C�ɂ��K���\�h��p������܂��B �@���n���\�h �����͓S�������A�܂��S�̋z����������r�^�~��C�������܂ނ��Ƃ���A�n���\�h�ɗL���ł��B �@���_�C�G�b�g�� �����̓J�����[���Ⴂ��ɉh�{���������̂ŁA�T���_�Ȃǂ̃_�C�G�b�g�H�ɂ͍œK�ł��B �܂��A�J���E���𑽂��܂݁A���A�E�����𑣂��āA������ӂ�ǂ����铭��������̂ŁA������̉����Ɍ��ʂ������܂��B �@�����_�����p �����́A���_�����p�̂���J���V�E���𑽂��܂�ł��܂��B |

| �@ | �g�b�v>> |

|

|

|

�Е��Ƃ����Ƃ��������̂Ƃ肷���Ɗ֘A�Â��܂����A���Ђ���|�Ђ��̂悤�ɁA�����̏��Ȃ����̂�����܂��B ����͉h�{�╗�������̂܂ܐH�ׂ邱�Ƃ��o���܂����A���ł͐H�ׂɂ����������A�ʂ�H�ׂ鎖���o���܂���B ���̂悤�Ȗ����Ӎf�≖�ɒЂ����ނ��Ƃɂ��A�����╗�������悭�Ȃ�A��̉h�{�������܂葹�Ȃ킸�A����قnj��N�I�ȐH�i�͍݂�܂���B |

|

| �@ | �g�b�v>> |

|

|

|

�L���`�Ƃ����̂͊؍��̒Е��̑��̂ł��B�ł����Ƃ����Ă��A���̑�\�͔��L���`�ł��B �ŋ߂̊؍��u�[���ŃL���`�̏���ʂ͑��債�Ă���܂��B ���L���`�͉��Ђ��������ɁA���h�q��ɂ�ɂ��Ȃǂ̊�{��A���܂ݐ����̉��h��ʕ��������D�݂̖����o���܂��B �L���`�ɂ́A�e��r�^�~����A���y�ߒ��Ő��܂����_�ۂȂǂ̌��N�p���[������A�����h�q�Ɋ܂܂��h�������J�v�T�C�V������Ӌ@�\�����߁A���b�̒~�ς�h���܂��B�L���`�������N�̌��ƌ�����̂ł��B �L���`�͎̂Ă�Ƃ��낪����܂���A�Ђ�����ł��邽����A�L���`�`�Q�̃X�[�v�ɉ�������A�����_���̏o���L���`�́A�`���[�n���ȂǔM�������闿���Ɏg���ƁA�}�C���h�Ȗ��ɂȂ�����������������܂��B |

|

| �@ | �g�b�v>> |

|

||

�����������b�L���E�Ƃ� |

||

| ���b�L���E�͊w�����A���E���`���C�j�[�Y�ƌ����A��������уq�}�����n�������Y�̃����Ȃ̑��N���ŁA�A���w��ł̓l�M���ɕ��ނ���܂��B �l�M�ނ͐H�p�Ƃ��Ă̓��b�L���E�̂ق��Ƀj���j�N�A�l�M�A�E�^�}�l�M�A�j���A�m�r���A���P�M�Ȃǂ�����܂��B �����͓��L�̏L�C�Ɛh�݂����������̂���ŁA�A���E�����Ƃ����܂��B �A���E�����ɂ́A�̂����߂��p�⋭�s��p�����A�����������ŁA���b�L���E�͐S������v�ɂ���H�ו��Ƃ��Ēm���Ă��ČÂ������p�A�H�p�ɗp�����Ă��܂����B |

||

| ���b�L���E�͉Ă���H�ɗ،s(����)��A����ƁA�ӏH�̍��ɂ��ł₩�ł͂���܂��g���F�̃s���N�����������킢���Ԃ����A�t�ɗ،s������炩�ŐΐF�̗t����A�V�����،s���ł��܂��B �،s�͂������̒ʂ蔒���F�����Ă��Č`���������Ɏ��Ă��܂����A���������Ɛh�݂������Ă��܂��B �����炭�I���O����͔|����Ă����ƌ����Ă���A���{�ւ̓n�������ɂ��Ă͕s���ł����A���쎞��ɂ͂��łɑS���e�n�ō͔|����Ă��܂��B |

|

| �u�q��V���{�A���}�Ӂv�ɂ��A���b�L���E�̖���煔B�̉��ǂ݂��Ȃ܂������̂������ŁA�Ƃ��ɍ��n���D�݁A�C�ݐ��⍻�̑����Ƃ���Ő���ɍ͔|����Ă��܂��B ���b�L���E�P�O�O�c�ɂ́A�J���V�E���P�U�_�c�A�����Q�R�_�c�A�S�P�_�c�A�i�g���E���X�S�O�_�c�A�H���@�ۂO.6�_�c�̂ق��A����ς����A�����A�����A�r�^�~���a�P�A�a�Q�����܂܂�Ă��܂��B |

�ÓT�ɓo�ꂷ�郉�b�L���E |

||

| �I���돑���ꂽ������w�̌ÓT�ł���u�����v���v�Ƃ��������ɁA���C�E�����A���C�E�����ē��i�������������b�L���E�̊������E���j�Ƃ����������ڂ��Ă��܂����A�����Ñ�̎��R�n�����ł���u�R�C�o�v�ɂ����b�L���E�̋L�q���ڂ��Ă��܂��B ������̖�w���́u�{���Ԗځv�ɂ́A�u�@�����،s�n���s���ɂ��ׂĐH�ׂ�̂Ő����ł͉ΔK�ƌĂ�ł���v�ƍڂ��Ă��܂����A�u�S�a�͋X���������H���ׂ��A�Y�w�ɗ�����v�A�u�ςĐH����Ί����ɑς��A���i���Ȃ��j���A�s����₢�A�������~�߁A�l��쌒�Ɂ@����v�A�u�g���y�����ċQ�����A�V���ɑς����ށv���ƁA���낢��Ȗ�����ڂ��Ă��܂��B |

||

|

�u���쎮�v�i��N�ɂ܂Ƃ߂�ꂽ��������̋{���V���⏔���̍P��Ȃǂ��L�������߂̎{�s�ב��j�ɂ́A�T�i�{���̈��Ȃǂ������ǂ��������j�̌������̒��Ƀ��b�L���E�̊������o�Ă��܂����A���b�L���E���Q����������Ƃ��Ďg��ꂽ���Ƃ�������Ă��܂��B ��������̊��a���T�ł��� �u�V����v�ɂ̓i���~���Ƃ������ŁA�u�a�����ڏ��v�ɂ̓I�z�~���Ƃ������ŁA���b�L���E���o�ꂵ�Ă��܂��B |

| �]�ˎ���ɏ��엖�R���������u�{���Ԗڌ[�ցv�ɂ́u�}�O�i�������j�ł͊������Ĕ�����A���ʏݖ��i�ʂ͐|�̂��Ɓj�̔Z�������`�ɒЂ��� ����������������̂������L���E�Ƃ����v�Ƃ���A�u�F�B�i���������j�ł͐|�������ςāA���̏`�ɒЂ���N��Ɏ��̂����Ȃɂ���v�Ƃ���܂��B �L���v���́u��a�{���v�̒��Łu���Ɛ|�ɂ��ĐH���v�Əq�ׂĂ��܂��B �]�ˏ����ɋ{����傪�������u�_�ƑS���v�ɂ́A���b�L���E�̖���ɂ��āA�u�l��₢���߁A�܂��w�₷��l���H�ׂ�A�_�ɒʂ����(���܂���)��������v�Ə�����Ă��܂��B �܂��A�u���Gઁv�Ƃ����{�ɂ́u���ɂ��Ђǂ��Ăǂ����Ă����炸�A�����������Ď�̂قǂ����悤���Ȃ��A��t��������܂˂����Ƃ����E����(���b�L���E��������`�j��������u�Ɂi�������悤�Ȓɂ݁j���������l���������v�Ə�����Ă��܂��B �����Lj��Ƃ�����t���������u�a���O�ː}�G�v�ɂ́A�₯�ǂ̂ʂ���w�l�a�̎��ÂɎg��ꂽ�ƍڂ��Ă��܂��B |

���b�L���E�̑��ʂȖ�� |

||

| ���b�L���E�́A�~�����ƂȂ��œ��{�̑�\�I�ȕۑ��H�̈�ł����A��ςȖ�����߂��H�i�ł��B �]�ˎ���ɂ́A��Ƃ��čL���͔|����A�|�Ђ��≖�Ђ��̃��b�L���E���e�n�ɍL�܂��Ă��āA��ʂɐH�ׂ�ꂾ�����悤�ł����A����ł͖��Ԗ�Ƃ��Ă����d����āA���낢��Ȏg�������Ȃ���܂����B ���Ƃ��A���h�����菝�Ƀ��b�L���E�����肨�낵�Ăʂ�A�̂ǂ����ĒɂނƂ��̓��b�L���E��|�Ƃ�������ɂ��Ԃ��ē\�����肵���悤�ł��B |

||

| ���̂ق��ς�����Ƃ���ł́A�̂ǂɋ��̏������Ђ����������Ƃ��ɐ|�Ђ��̃��b�L���E��H�ׂ�Ǝ��₷���A�g�Q��j���h�������Ƃ��ɐ��̃��b�L���E�����荞�ނƂ悢�ȂǁA���\�����܂��܂ł��B �]�����œ|�ꂽ�l�̈ӎ���������̂ɐ��̃��b�L���E�̏`��@���炽�炵���ށA�łփr�ɂ��܂ꂽ�Ƃ��̓ŏ����ɏ`������A�Ƃ������~�}�Ö@�ɂ��g���Ă��܂����B |

|

| ���b�L���E�́A�Y�L�Y�L�Ƃ��鋹�̒ɂ݂⋹�����߂�����悤�ȏǏ�ɑ�ό��ʂ̂���H�i�ł��B �|�Ђ��ł����Ђ��ł����S�ǔ���̗\�h�Ɍ��ʂ�����܂��B ���b�L���E�̂��̂悤�Ȗ���������ł́A�u�s�C�~�Ɂv�Ƃ����܂��B ����͑̓����߂��鐶���G�l���M�[�̗�����悭���Ēɂ݂��~�߂铭�������A���S�ǁA�]�Ԑ_�o�ɂŋ��� �w�����h���悤�Ȓɂ݂̂���Ƃ��ȂǂɌ��ʂ����܂��B ���b�L���E�̂���Ԃ����`�����ނƁA�����⌌�ǂȂǂ��\������ؓ��ł��镽�����h�����ꂽ���Ɨ}������邱�Ƃ������Ŋm���߂�ꂽ��A���ɂɑ���L��������������Ă��܂��B �l�����Ƃ�����������A���ׂȂ��ƂŃN���N�������肷��ƁA�X�g���X�ɂ���Ĉݒ��̓������j�Q����A���Ȃ��̒��ɃK�X�����܂�A�H�ׂ�Ƃ����ɂ������A�Q�b�v��I�i�����o��Ƃ����Ǐł܂����A������C�i�C�Ƃ��������G�l���M�[�̂Ƃǂ�����j�Ƃ����A���b�L���E�ɂ͋C�����P����u���C�v�Ƃ������ʂ�����܂��B �A�����M�[�Ƃ͂��镨���ɑ��ċN����ُ�ɉߕq�Ȕ����ł����A���b�L���E�ɂ͋��s��p������A���̋��s��p�ɂ���ĖƉu�͂����܂�A���̉ߕq�Ȕ�����h�����Ƃ��ł���̂ŁA���ڃA�����M�[�Ɍ����Ƃ����̂ł͂���܂��A�A�����M�[�̎��ł����Ă�������N����ɂ������܂��B ���b�L���E��j���j�N�Ȃǂ̒��o���ɂ́A�����i���ǂ�����Ȃǂ��`�����Ă���ؓ��j�̋�����}�����铭��������܂��B ���b�L���E����H����ƁA����������ɂ����߂�Ƃ����悤�ȑ������͂���܂��A���S�ǂ̐l�̐S������芪���������g�����A�����̐l�͋C�ǎx�̂���������܂�A�^���̐��悭�Ȃ�Ƃ������ʂ�����܂��B |

|

���b�L���E�͈ݒ��̓����������A���ɂ≺�����~�߂��p������܂��B ���̃��b�L���E��������ɓ���Đ����ƁA�����ɂ悭�����Ƃ����Ă��܂����A�ْ������C�ؓ������炰�A�݂̔S������v�ɂ��A�ݒ��̓��������i����ď����z�������������ɂȂ�Ɠ����ɁA���ɂ≺�����~�܂��Ă��܂��B �݂��₦�āA�������悤�ȏǏ�ɂ��悭�����܂��B |

| ���b�L���E�͐Q���������A�n���ł��Ȃ��A�������ڊo�߂Ă��܂��ȂǁA�s����i����l�ɂ����ʂ�����܂��B �Ɠ��̐h�݂ɓ���������A�h�݂̐����ł��闰���A�����̓����Ő_�o���h�����A�����t�̕���𑣂��A���t�̏z���悭���Ă���܂��B ���t�̏z���悭�Ȃ�ƐS�g�̃o�����X�����A���_���������Ɉ��肵�܂��̂ŁA���b�L���E�̒Е�����`�O�H�ׂ�A���ȕs���ǂ����R�ɉ�������܂��B �Ð|�Ђ��̃��b�L���E�ɂ́A�|�ƍ����̖������������Ă��܂��B �|�ɂ͐H�~�i�����p��E�ۍ�p������A�����ɂ��_�o���₷�炩�ɂ����p�̂��邱�Ƃ��̂���m���Ă��܂��B �ǎ��̐|�ɂ́A�J���V�E���A�i�g���E���A�J���E���̂ق��A�r�^�~���a�Ȃǂ����ʂɊ܂܂�Ă��܂��B �Ƃ��ɁA�|�ɂ͉��ǂ���߂��p�����邽�߁A���b�L���E�Ƃ̑�����ʂɂ��A�݂̕s���Ǐ�̉����ɍ������ʂ������܂��B �J���[�̂����킹�Ƀ��b�L���E���o�܂����A�J���[�Ɋ܂܂�鍁�h��������Ȃ��l�ɂ͋����̂ŁA���b�L���E�ɂ���āA���������|�i�݂̕������������ނ���Ă���悤�ȏ�ԁj��h���Ƃ����Ӗ�������̂ł��B |

| �@ | �g�b�v>> |

|

|

�����������I�Ƃ� |

|

| ���I�i�w���FZingiber officinale�j�̓V���E�K�Ȃ̑��N���A���ŁA�M�уA�W�A�E�C���h����}���[�V�A�ɂ����Ă� ��A�W�A���Y�ƌ����Ă��܂����A�t�H�퍑����̕����ɋL�ڂ��݂��邱�Ƃ��璆���Ƃ��錩��������A �쐶��͔�������Ă��Ȃ��悤�ł��B |

|

| �����ł͍E�q�̎���i�I���O�T�O�O�N���j�̋L�^������A���{�ւ͐����V�c����̓V���N�Ԃ����O�ɒ��� �̌��̍��i�Q�Q�Q�`�Q�W�O�j����n�������ƌ����A�Ö����u�N���m�n�W�J�~�v�ƌ����܂����A�Î��L�ł́u�R���v�� �u�g�u�����F�n�W�J�~�v�Ə̂��Ă����悤�ŁA���̕��������Ă��邱�Ƃ���u�n�W�J�~�v�ƌĂ��悤�ɂȂ����� �v���܂��B |

|

| �Q��N�O����C���h�Łu���\��v�Ƃ��Ďg��� �Ă������Ƃ���w���ɋL�ڂ���Ă��܂����A �����ł�������̈�w���Ɋ�����Ƃ��Ė� �����d�p���ꂽ�ƋL�q������A���{�ɓn���� ���Ƃ�����p�Ƃ���Ă��܂����B �w鰎u�`�l�`�x�ɁA�`�̎R�ɂ�����̂Ƃ��āA �u�G�i�L���E�j�E�k�i�L�c�j�E���i�V���E�j�E䪉ׁi�W ���E�J�j������A�ȂĎ����ƈׂ���m�炸�v�� �L����Ă��܂����A�G�͛I�̂��Ƃł��B |

|

| �w�_�_�{���o�x�̒��i(���イ�ڂ�)�ɂ��u���G�v�Ƃ����L�ڂ�����܂����A�������G(���傤)�����͐��I(���傤���傤)�ƌĂ�Ă��܂����B �܂��A����������ɍ͔|����Ă������Ƃ́w���쎮�x�ɋL����Ă��܂����A�u���傤���v�ƌĂ��悤�ɂȂ����̂� �������㍠����ŁA����P�O���I���ɂ͑�K�͂ȍ͔|���s����悤�ɂȂ�܂������A�܂��H�p�Ƃ�����́A�� �Ŏg���Ă����悤�ł��B �]�ˎ���ɂ͎Ⴂ����܂݂ɂ����肵�āA���݂̂悤�ɐH�p�Ƃ����悤�ł��B �I���O�Ƀ��[���b�p�ɓ`������悤�ŁA����P���I�̂��납���p�Ƃ��Ēm���Ă���A����Q���I�ɂ̓A���r�A�l �ɂ���ăM���V�A��[�}�֓`����Ă����A���[�}�鍑�ł͊ł̑ΏۂƂȂ�܂����B |

|

| ���̌�A���h���Ƃ��Ă̗��p���L�܂�A�P�R�`�P�S���I�ɂ͈�ʓI�ƂȂ�܂������A���[���b�p�ł͔̍|�͂قƂ�ǂ���܂���B �P�U���I�̏��߂ɂ̓X�y�C���l���W���}�C�J�ɈڐA���A���[���b�p��A�����J�Ȃǂɑ�ʂɗA�o�����܂łɂȂ�܂����B �P�X���I�����A�C�M���X�̋������ŕ����ɂ������傤������ꂽ�r�[�������܂���悤�ɂȂ�܂������A���ꂪ�W���W���[�G�[���̋N���ƂȂ�܂����B |

|

���I�̂���� |

|

| �w���I�̎���x ���{�ō͔|����Ă��鐶�I�̕i��͑�ʂ��đ債�傤���A�������傤���A�����傤���̂R��ނɕ��ނ���܂��B �Е���َq�p�Ɏg����債�傤���͐��牠���ő劔�ƂȂ�A�n���s��ᎂ̔����ǂ��A���ʂ�������܂��B �������傤���͑債�傤���Ɣ�ׂ�ƒn���s��ᎂ����������߂ŁA�h���������A�@�ێ��������`������d���Ȃ� �܂��̂ŁA�ώς⋛�̉��H�H�i�ȂǂɎg���܂��B �����傤���͒n���s��ᎂ������������h�������������̂ŁA���͑��@�肵�ėt���傤���ɂ���̂���ʓI�ł��B �w���I�̌Ăі��x �����傤�� �u�V���傤���v�́A���n��������ł����ɏo�ׂ��鐶�I�ŁA���ꂪ�悭�A���C�������Đh���������Ȃ��̂ŁA �Ð|���I��g���I�A���X�ЁA���ЁA�����ЂȂǂɂ��܂����A���i�g���ɂ���������܂��B �u�V���i�Ђˁj���傤���v�i�Â��傤���j�͎�q�ɂ��鐶�I��A�������ė��N�o��鐶�I�ŁA�h���������A�ׂ��� ���肷�肨�낵���肵�āA�����̖ɁA������A���o�[�Ȃǂ̏L�ݏ����ɁA�܂��A�_���h�~�̓����� ����̂ŁA���ؗ����ł͖��ƍ�������������łȂ����̎_����h�����߂ɐ��I�����܂��B �N�b�L�[�Ȃǂ̂��َq�ނł����l�̌��ʂ�����܂����A�Î��ɓ����ꂽ������܂��B �M���傤�� �u�肵�傤���v�Ƃ��Ă�Ă���A���z���������������č͔|���A�s��15cm���炢�ɂȂ���������āA�t�� �J���n�߂�����n������̂ŁA�h�g��Ă����̃c�}��Е��ɗ��p���܂��B �t���傤�� ���w�傭�炢�ɂȂ����V���傤���̗t�������܂܂̂��̂ŁA�Ö��X�����ĐH�ׂ܂��B �w���E�̎Y�n�x ���{�ȊO�ł͒����A�^�C�A�W���}�C�J�ɑ����A���̑��C���h�A�X�������J�A�~�����}�[�A�x�g �i���A�C���h�l�V�A�A�q�B���s���A�I�[�X�g�����A�ł��͔|����Ă��܂��B |

|

���I�̐��� |

|

|

�h�������E�E�E�E�E�W���Q���[���A�V���[�K�I�[���A�W���Q���� �F�������E�E�E�E�E�W���M�x�����A�W���M�x���[���A�t�G�����h�����A�J���t�F���A �@�@�@�@�@�@�@�@�@ �{���l�I�[���A���i���[���A�V�g���[���A�V�I�l�[�� �����@89.1���@�@����ς����@1.5���@�@�����@0.5���@�Y�������i�����j�@7.2�� �@�ہ@1.2���@�@�J���V�E���@12�����@�@�����@14�����@�@�S�@�@0.5���� �r�^�~���@�a1�@0.03�����@�@�a2�@0.03�����@�@�b�@2���� ���ɁA�i�g���E���E�J���E���E�}�O�l�V�E���E�����E�r�^�~��E�E�����E�i�C�A�V���� |

|

���I�̌��\ |

|

| �w���I�̓����x ���I�͔��ɍ����R�_����p�������Ă���Ƃ����A�g�̂̊����_�f���������A�V���h�~�A�K���̗\�h �Ɍ��ʓI�ɓ��������邱�Ƃ��킩���Ă��܂��B ���I�͋��͂ȍR���݉������ł���A�X�s�����Ƃ悭�������w�\���������������ŁA���t�זE�Ńg�����{ �N�Z�C���i�����̋ÏW�𑣐i�����镨���j�����������̂������悭�}������ƌ����܂��B ���̍R�Ì�����(���t�̔S�y�������镨��)�́A�W���Q���[�����ƍl�����Ă��܂��B �܂��A���I�����ނƂǂ�Ȗ������蕨�����Ɍ����ƌ����܂����A�ؓ��̐��I�Ă��ɑ�\�����悤�� �����_�炩�������p��A���E���̏L�݂�������p������܂��B ���ɃW���|�j�J��̐��I�Ɋ܂܂��A���g�V�A�j���̓|���t�F�m�[���̈��ŁA�R�_����p������A�R�K�� ��p������ƌ����܂����A���t���T���T����Ԃɂ�����ʂ�����܂��B �W���W���[�e�B�[�́A�݂����߂ĐH���̋z����������������i��p������A�f���C������������ʂ����� �܂��B ���m�ł��W���W���[�G�[���̂悤�Ȉ����Ƃ��Ďg���A�܂��ݒ��̃N�X���Ƃ��Ă��p�����Ă��܂����B �C���h�ł́A�~���N�e�B�[�ɃV�i������I�`����ꂽ�`���C���L���ł��B

|

|

| �@ | �g�b�v>> |

|

|

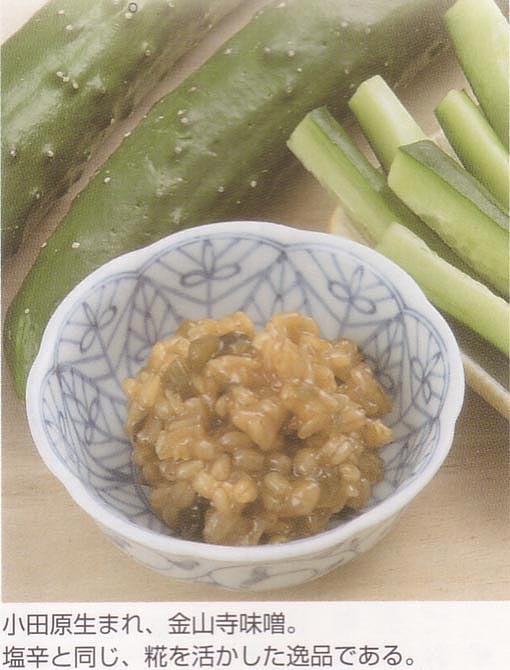

| ���c�����Y�u����肢���̉��h�v�́A�]�ˋ��۔N�Ԃɔ��Z���g���q���X�ܑ̌�ڂ��l�Ă����Ɠ`�����Ă��܂��B ���Z���g���q���X�̓`���ɂ��ƁA����N�A���c�����ł�������ʂɊl��A�������n���̋��t�ɋ������ꂽ�g���q����͂����S����������Ă����܂����B �������A��ʂ̂����̏����ɍ���A�Ƃ肠�����M�ɓ���ĉ��Ђ��ɂ��Ă������̂ł����A������o���ĐH�ׂĂ݂��Ƃ���A�ƂĂ����h���ĐH�ׂ��܂���B �����������݂ɁA���h���̂Ȃ�������ĊÂ�������ǂ����������������ł����Ă݂܂����B ���炭���ĒM���J�����Ƃ���A����y���ĂƂĂ��}�C���h�Ȗ��ɐ��܂�ς���Ă��܂����B �����ɂƓX���ɂȂ�ׂĔ̔������Ƃ���A���ꂪ��Ԃ悤�ɔ���܂����B �������������R�ɏo���オ�����u����肢���̉��h�v�́A���̌�A���c���n��̑��̒Е�����������n�߁A������n�̖����ƂȂ�܂����B |

|

| �@ | �g�b�v>> |

|

|

| ���̐́A���邨�a�l���𓐂������オ���āu���𓐂�ł��H�ׂ����Ȃ閡���v�Ƃ�������������Ƃ���A�𓐂ƌĂ��悤�ɂȂ����ƌ����Ă��܂��B ����Ȏ𓐂̒��ł����Ƃ��|�s�����[�Ȃ̂��A���̎𓐂ł��B ���̖��O�̂Ƃ���A���̍�Ƃ��Ă͂������̂��ƁA���͂�̂����Ƃ��Ă������������A�������̉B�����Ƃ��Ă��g���܂��B �]���Ƃ���Ȃ����𖡂키��B�̒m�b �𓐂́A����]���Ƃ���Ȃ��g�����B�̒m�b�̂ЂƂł��B ���̐g���g������Ɏc���Ă��܂������̕����A������̂Ă�̂͂��������Ȃ����牽�����@�͂Ȃ����ƍl���ĕ҂ݏo���ꂽ���̂̒��Ɏ𓐂�����܂��B �����̎𓐂́A�����݂̈ƒ�������I�ʁA���Ђ��ɂ��Ă�������n�����������̂ł��B�@ �n�����邱�Ƃɂ��A���y�̗͂���Ď|���������Ă���̂ł��B���̍�ɃI�X�X���ł��B �@ |

|

|

���̍悾���ł͂Ȃ��𓐂̖��킢�� �𓐂Ƃ������O�����Ă��邱�Ƃ���ǂ����Ă����̍�Ƃ����C���[�W����s�������ł����A����ȊO�̐H�ו�������܂��B ��Ԏ�y�Ȃ̂��A���̂܂܂��тɂ̂��ĐH�ׂ܂��B ���������тɂ̂��邾���ł����A���C�ƖL���Ȏ|��������𓐂����тƃ}�b�`���ĐH���i�݂܂��B ���܁A�䂸�A�˂��Ȃǂ��ӂ�ƈ�w�������������܂��B �܂��A�}���l�[�Y�������Y���Ă���A������J�}���x�[���`�[�Y�ɂ̂��Ă���ς��������ł��B �����̉B�����Ƃ��Ē������̂悤�Ɏg�p����Ɨ����̎|���ƃR�N���O���ƖL���ɂȂ�܂��B |

|

| �@ | �g�b�v>> |

|

|

| ���R�����X�ɂ��� ���������ɋۂ������āA�������邱�Ƃ���u���R�����X�v�̐������n�܂�܂��B ���͏�ɔ��y���Ă��鐶�����ŁA�厖�Ȃ͍̂ŗǂ̊��Ő��炳���邱�Ƃł��B ��������݂̖������̂ɍł���Ȃ��Ƃ́A���x�Ɛ��̊Ǘ��ł����A���X�̏�Ԃ����Ē�������n�������m���́u�Z�v�����o����i�Ȃ̂ł��B ��������Ən������������݂ɁA�֎q�A�ӉZ�Ȃǂ������A���킢�[���u���R�����X�v���d�オ��܂��B

|

|

| �@ | �g�b�v>> |

�y���������W���z �@ |

| �@ | �g�b�v>> |